【

儀表網 研發快訊】近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室碳基資源電催化轉化研究組(523組)在一氧化碳(CO)電解制燃料和化學品方面取得新進展,利用催化劑納米顆粒間距離調控產物選擇性的新策略,實現了工業級電流密度下高選擇性CO電解制乙酸。

CO電解是串聯電解CO2制多碳產物(CO2-CO-C2+)反應路線中的重要環節,但當前CO電解難以在工業級電流密度下高選擇性生成單一C2+產物。目前的產物選擇性調控策略主要集中在原子/納米尺度上的催化活性位結構設計。另一方面,介觀尺度上的物質傳輸過程會顯著影響催化活性中心附近的反應微環境,對產物選擇性的調控同樣至關重要,但該問題在以往研究中經常被忽視。

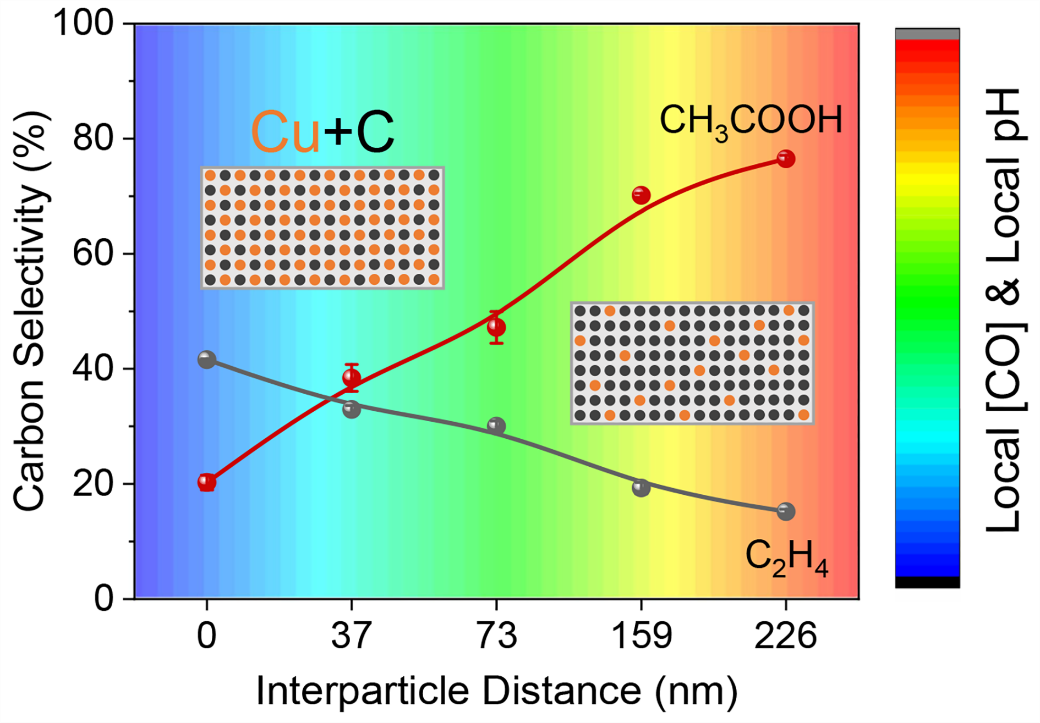

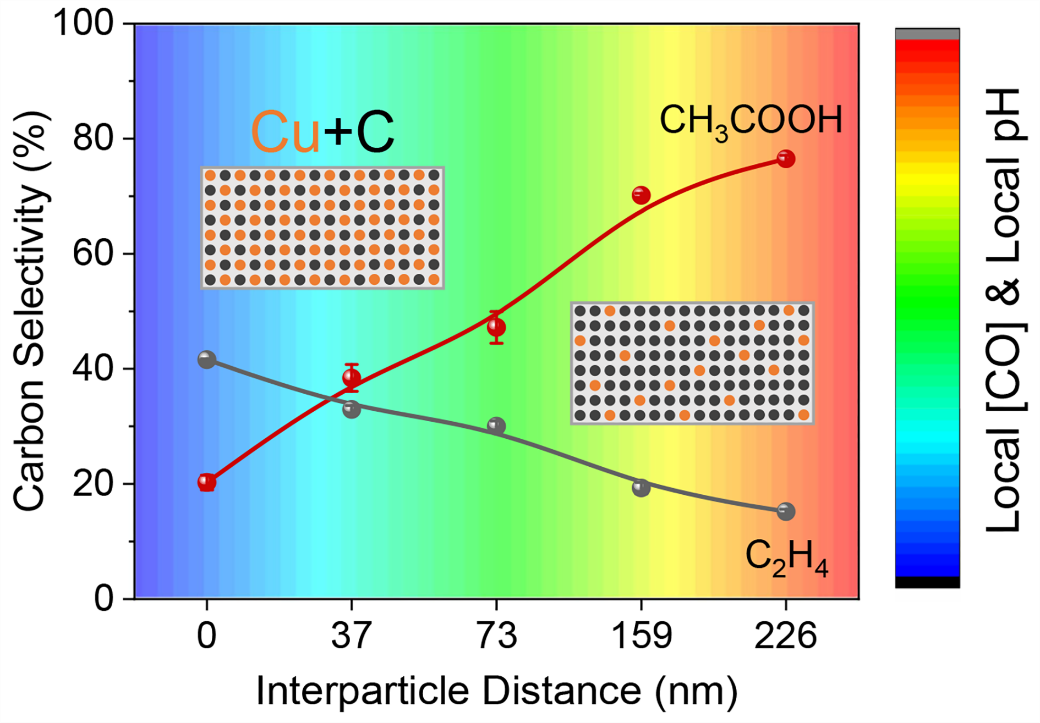

本工作中,團隊通過機械混合不同比例的銅納米顆粒與導電炭黑這一簡易方法,構建了一系列銅納米顆粒間距離可調(0至226 nm)的模型氣體擴散電極,并應用于工業級電流密度下的堿性CO電解。研究發現,隨著銅納米顆粒間距離增加,乙烯選擇性不斷降低,同時乙酸選擇性迅速增加,逐漸成為主導的反應產物。數值計算結果表明,相對于純銅納米顆粒催化劑,利用導電炭黑增加顆粒間距離后,銅納米顆粒的局部CO濃度和局部pH升高,有利于乙酸生成路徑。團隊進一步耦合外部反應條件(CO壓力和KOH電解液濃度),實現了高選擇性CO電解制乙酸。在優化反應條件下,乙酸法拉第效率和分電流密度分別達到77.5%和705mA/cm2,乙酸收率最高為82.3%。該研究將在介觀尺度上影響物質傳輸的顆粒間距離效應拓展到工業相關條件下的CO電解反應,研究結果表明顆粒間距離可作為催化反應產物選擇性的一種介觀尺度描述符。

相關研究成果以“Interparticle Distance Matters for Selectivity Control in Industrially Relevant CO Electrolysis”為題,于近日發表在《美國化學會能源快報》(ACS Energy Letters)上。該工作的第一作者是中國科學院大連化學物理研究所所523組已畢業碩士研究生榮佑文。上述工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、遼寧省興遼英才計劃、中國科學院大連化學物理研究所創新基金等項目的支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。